在历史的长河中,“除三害” 的故事宛如一颗璀璨的明珠,闪耀着人性转变与正义战胜邪恶的光辉。这个故事不仅蕴含着深刻的哲理,还展现了一个人从被厌恶到被尊敬的巨大转变。那么,除三害是什么意思?除三害是哪三害呢?让我们一同走进这段传奇故事。

故事发生在西晋时期的义兴郡(今江苏宜兴)。当时,郡中有一个叫周处的年轻人。周处出身不错,父亲周鲂曾是东吴的鄱阳太守,但不幸的是,父亲早逝,这使得周处年少时无人管束。他身材魁梧,体力过人,武艺高强,然而,他却将这些优势用在了错误的地方,为人凶横任气,总是惹是生非,乡民们对他又惧又恨 。

而在义兴郡的周边,还有两大危害百姓的存在。一是山中的白额猛虎,这只老虎凶猛异常,经常出没伤害百姓和家畜,当地猎户多次围捕都未能成功;二是水中的蛟龙(一种鳄鱼),它在长桥下游弋,出没无常,常常攻击过往行人,让百姓们苦不堪言。这猛虎、蛟龙再加上周处,被义兴人并称为 “三害” 。在这 “三害” 之中,周处因为整天在人群中晃悠,百姓们避无可避,所以他对大家的危害最为严重。

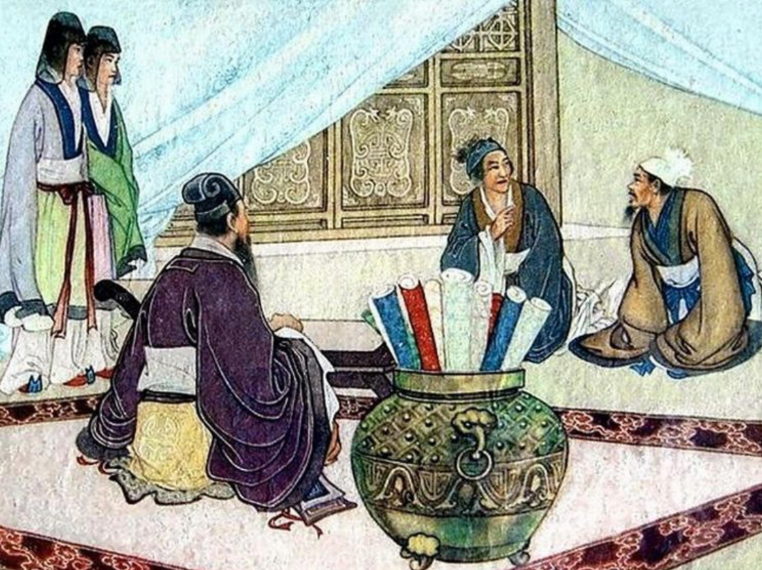

有一天,周处看到乡里的老人满脸忧愁,便上前询问。老人没好气地回答:“三害还没除掉,怎么能高兴得起来!” 周处第一次听到 “三害” 这个说法,便追问是哪三害。老人直言:“南山的白额虎,长桥的蛟,加上你,不就是三害吗?” 周处听后大为吃惊,他从未想过自己在乡亲们眼中竟如同虎、蛟一般可怕。经过一番沉吟,周处下定决心:“既然大家都被‘三害’困扰,那我就把它们除掉。”

说做就做,周处立刻上山去猎杀猛虎。凭借着他高强的武艺和过人的胆量,成功地将白额猛虎斩杀。随后,他又来到长桥边,跳进水中与蛟龙展开搏斗。蛟龙在水中时而浮出水面,时而潜入水底,与周处缠斗了数十里。这场恶斗持续了整整三天三夜,期间,乡里的百姓们都以为周处与蛟龙同归于尽了,大家纷纷奔走相告,相互庆贺。

然而,令众人没想到的是,周处最终杀死了蛟龙,从水中凯旋而归。当他回到乡里,看到大家欢庆的场景,才明白自己在大家心中的地位。那一刻,周处感到无比的难过和惭愧,他意识到自己必须做出改变。于是,周处离开家乡,前往吴郡拜访名士陆机、陆云兄弟,寻求他们的教导。当时陆机不在家,周处便向陆云倾诉了自己的经历和想要改过自新的想法,但又担心自己年岁已大,难以有大的成就。陆云鼓励他说:“古人很看重‘朝闻夕改’,况且你的前途还有希望。一个人只怕不能立定志向,又何必担忧美名得不到传扬呢?”

周处深受鼓舞,从此发愤图强,努力学习知识,修养品德。他的行为和性格发生了翻天覆地的变化,从一个危害乡里的人变成了一个为百姓做好事的人。后来,周处被州府征召,在吴国出任东观左丞等职。西晋灭吴后,他又在西晋为官,历任新平太守、广汉太守等,所到之处皆有政绩,成为了人们称赞的对象 。

热门问题解答

周处除三害的故事是真实发生的吗?

这个故事最早见于南朝宋文学家刘义庆编撰的《世说新语・自新》,后来唐代房玄龄等修撰的《晋书・周处传》也有记载。不过,有学者认为其中部分情节存在虚构或附会的可能。比如周处向陆机、陆云请教一事,从时间线推算存在疑点。但不可否认的是,这个故事反映了一定的历史背景和人性的转变,具有深刻的教育意义。

除三害的故事对后世有什么影响?

它成为了浪子回头、改过自新的经典范例,激励着无数人勇于正视自己的错误并努力改正。同时,也体现了中华传统文化中闻过则改、为民除害的美德。这个故事还被改编成多种艺术形式,如戏曲、电影、连环画等,在民间广泛流传,深入人心。

在现实生活中,我们能从除三害的故事中学到什么?

我们可以学到人要有勇气正视自己的缺点和错误,不能逃避。就像周处听到自己被视为 “三害” 之一时,没有恼羞成怒,而是决心改正。同时,无论何时开始改变都不晚,只要有坚定的信念和行动,就能实现自我提升和价值转变。此外,当我们面对生活中的困难和危害时,要有挺身而出、勇敢解决问题的担当精神。

你对 “除三害” 的故事有什么独特的看法呢?是否从周处的经历中获得了启发?欢迎分享你的想法!